Le potenzialità del Reggiane 2000 vennero molto sottovalutate in Italia, dato che la Regia Aeronautica a questo aereo preferì i contemporanei Fiat G 50 e Macchi Mc 200.

Della prima serie di caccia italiani della guerra, il Reggiane 2000 era però il migliore e varie nazioni trattarono l’acquisto dell’aereo prima che lo scoppio delle ostilità eliminasse la possibilità di esportazione.

L’interesse dimostrato da Svizzera Jugoslavia, Spagna, Finlandia e persino Inghilterra dimostrano che l’aereo era valido ed in effetti il Re 2000 era dotato di caratteristiche estremamente moderne.

La linea aerodinamica, particolarmente ben curata, conferiva all’aereo buone doti di velocità, nonostante la solita carenza dimostrata dal propulsore nazionale adottato. I serbatoi di carburante erano all’interno delle ali e proprio per questa scelta, ritenuta troppo vulnerabile, il Re 2000 non venne adottato nella Regia Aeronautica.

A consolazione dei progettisti va detto che nelle nazioni in cui prestò servizio, Ungheria e Svezia, vennero riconosciuti i meriti dell’aereo, mentre i pochi esemplari usati in Italia ebbero un limitato impiego operativo.

Il Reggiane Re.2000 Falco I fu un aereo da caccia monoplano ad ala bassa progettato dall’azienda aeronautica italiana Reggiane nella seconda metà degli anni ’30. Caratterizzato da soluzioni tecniche avanzate come la struttura interamente metallica e l’ala ellittica, il Re.2000 si dimostrò nelle prove un velivolo dalle ottime prestazioni, capace di competere con i migliori caccia dell’epoca come il Messerschmitt Bf 109.

Tuttavia, nonostante le sue qualità, il Falco non riscosse il favore delle autorità militari italiane, che lo considerarono insoddisfacente sotto vari aspetti. Così, mentre altri modelli come i Macchi C.200 e i Fiat G.50 vennero ordinati in gran numero dalla Regia Aeronautica, la produzione del Re.2000 venne destinata quasi interamente all’esportazione, in particolare verso l’Ungheria e la Svezia.

Eppure, il progetto del Re.2000 si rivelò una preziosa base di partenza per lo sviluppo di una famiglia di caccia Reggiane che avrebbero costituito la spina dorsale della caccia italiana nella seconda guerra mondiale, come gli apprezzati Re.2001 e Re.2005. Una storia di eccellenza tecnica che merita di essere riscoperta.

Sviluppo

Le origini del Re.2000 risalgono al 1938, quando la Regia Aeronautica avviò il cosiddetto “Programma R”, un piano di ammodernamento dei velivoli da caccia che prevedeva requisiti molto avanzati per l’epoca. Mentre altri progetti come il Macchi C.200 e il Fiat G.50 erano già in fase di prototipo, la Reggiane fu l’unica azienda a proporre un modello completamente nuovo, concepito appositamente per rispondere al bando ministeriale.

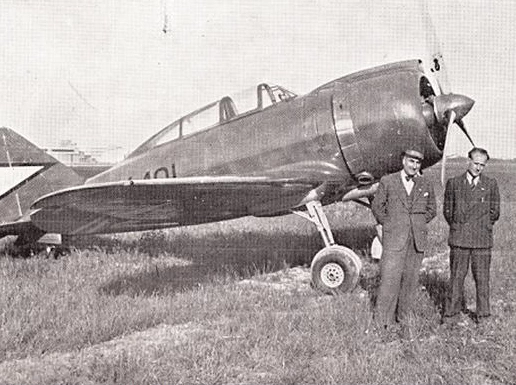

Il gruppo di progettisti guidato dall’ingegner Roberto Longhi e Antonio Alessio si mise subito al lavoro per disegnare un aereo che non solo soddisfacesse, ma superasse le specifiche richieste. Vista la ristrettezza dei tempi, si valutò anche la possibilità di produrre su licenza un modello americano, ma alla fine grazie all’impulso di Gianni Caproni si optò per un progetto originale, pur ispirato nei lineamenti generali ai caccia statunitensi dell’epoca, in particolare al Seversky P-35.

La pulizia aerodinamica delle forme venne messa a punto attraverso un’approfondita campagna di test nella galleria del vento dello stabilimento Caproni di Taliedo, alle porte di Milano. Ne scaturì un velivolo compatto ed equilibrato, caratterizzato da un’ala ellittica e da una fusoliera molto profilata realizzata con la tecnica dell’alluminio lavorante, una novità per l’industria italiana.

Il primo prototipo del Re.2000, matricola MM.408, venne portato in volo per la prima volta il 24 maggio 1939 sul campo di Reggio Emilia con ai comandi il pilota collaudatore Mario De Bernardi. Le prime prove confermarono l’eccellente manovrabilità e stabilità del velivolo, che richiesero solo modifiche minime come il ridisegno del tettuccio e degli scarichi.

Anche nelle prove comparative della Regia Aeronautica, condotte a Guidonia nell’autunno del 1939, il Re.2000 diede un’ottima impressione. Con il suo motore radiale Piaggio P.XI RC.40 da 986 CV, riuscì a raggiungere i 518 km/h a 5250 m, salendo a 6000 m in 6 minuti e mezzo. Nei duelli simulati si dimostrò più che all’altezza non solo del biplano Fiat CR.42, ma anche di avversari ben più moderni come il Macchi C.200 e lo stesso Messerschmitt Bf 109E, il meglio della Luftwaffe.

Ciò nonostante, la Direzione Generale delle Costruzioni Aeronautiche espresse un parere negativo sul Re.2000, giudicandolo troppo vulnerabile a causa dei serbatoi di carburante integrati nelle ali. Questo portò alla cancellazione di un primo ordine di produzione che prevedeva inizialmente ben 188 esemplari. La Reggiane cercò di correre ai ripari proponendo una nuova ala a tre longheroni con serbatoi tradizionali, ma alla fine solo un prototipo (il futuro Re.2002) venne autorizzato.

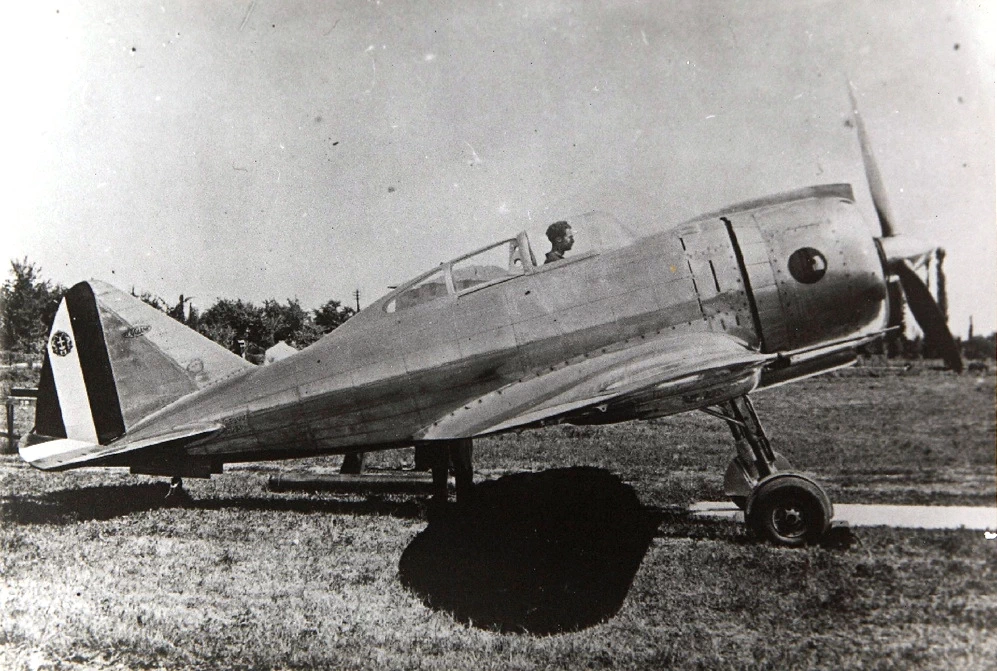

Tecnica

Il Reggiane Re.2000 era un monoplano ad ala bassa dalla struttura interamente metallica, caratterizzato da un’aerodinamica molto curata per gli standard dell’epoca. La fusoliera semi-monoscocca in duralluminio aveva un rivestimento lavorante fissato con rivetti a vista, che le conferiva un aspetto molto pulito e profilato. Solo le superfici di controllo erano rivestite in tela.

Tra le soluzioni tecniche più avanzate spiccava l’ala ellittica, costruita attorno a una struttura multi-longherone a cinque elementi con rivestimento lavorante in lega leggera e serbatoi di carburante integrali. Il profilo alare era un NACA modificato, con ipersostentatori di tipo Frise. Il Re.2000 fu uno dei primi caccia italiani con carrello retrattile, che rientrava con movimento a scomparsa tipo Curtiss nelle gondole alari.

L’abitacolo offriva al pilota un’eccellente visibilità grazie all’ampio tettuccio scorrevole all’indietro. L’armamento si basava su una coppia di mitragliatrici Breda-SAFAT da 12,7 mm installate nel naso con 300 colpi per arma, integrate da un vano ventrale per piccole bombe o spezzoni incendiari. Una dotazione piuttosto modesta rispetto ai cannoni dei caccia stranieri, e uno dei punti deboli del progetto.

Il propulsore era inizialmente un radiale 9 cilindri Piaggio P.XI RC.40 da 986 CV, abbinato a un’elica tripala a passo variabile. Benché costruito su licenza dall’Hornet britannico, il P.XI non raggiunse mai i suoi livelli di affidabilità e rappresentò anch’esso un tallone d’Achille del Re.2000, specie in termini di surriscaldamento e consumo d’olio. Ma nel complesso, grazie all’aerodinamica efficiente, il Reggiane risultava più veloce dei rivali nonostante la potenza non eccelsa.

La capacità dei serbatoi raggiungeva i 640 litri, garantendo un’autonomia di oltre 1000 km, molto superiore ai rivali Macchi e Fiat. Tuttavia, i serbatoi non erano autostagnanti e risultavano vulnerabili al fuoco nemico. Anche la robustezza complessiva della cellula era inferiore a quella del C.200 e del G.50, un aspetto che contribuì al mancato ordine da parte della Regia Aeronautica.

Produzione

Nonostante l’esito sostanzialmente negativo della valutazione da parte delle autorità militari italiane, che portò all’annullamento di un primo ordine per 188 velivoli, la Reggiane non si perse d’animo e proseguì nello sviluppo del Re.2000, destinandolo soprattutto al mercato estero. L’azienda puntava sulla competitività del prodotto, derivante dalle sue indubbie qualità tecniche.

Già nel 1939, infatti, una commissione svedese in visita agli stabilimenti italiani per valutare l’acquisto di nuovi aerei da caccia si dichiarò molto interessata al Reggiane, preferendolo nettamente ai modelli Fiat e Macchi. Dopo ulteriori prove comparative effettuate in Svezia nell’estate del 1940, la Svenska Flygvapnet ordinò 60 esemplari del Re.2000 con alcune modifiche, tra cui una versione potenziata del motore Piaggio P.XI e l’adozione di un tettuccio a goccia per migliorare ulteriormente la visibilità.

Altri 70 Re.2000 vennero acquistati dall’Ungheria per equipaggiare i reparti da caccia della Magyar Királyi Honvéd Légierő. I primi esemplari giunsero a Budapest nella primavera del 1940, ma a causa di alcuni incidenti le consegne vennero interrotte per consentire l’introduzione di modifiche migliorative. Alla fine del 1942 gli aerei, ribattezzati Héja (Falco), vennero assegnati in piccoli lotti alla 1ª e 2ª Brigata Aerea ungherese, dislocate sul Fronte Orientale.

Nel frattempo, anche la britannica Royal Air Force aveva mostrato interesse per il Re.2000, arrivando a ordinarne 300 esemplari nella primavera del 1940. Tuttavia, l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania portò all’immediata cancellazione del contratto, quando ancora nessun aereo era stato consegnato. Un destino analogo toccò a una commessa di 10 Falco da parte della Danimarca, sfumata a causa dell’invasione tedesca.

Alla fine la produzione totale del Re.2000 si attestò su 157 esemplari, costruiti tra il 1939 e il 1943. Di questi, 60 andarono alla Svezia, 70 all’Ungheria e solo una manciata alla Regia Aeronautica, che li impiegò prevalentemente come addestratori e aerosiluranti sperimentali. Nonostante il ridotto utilizzo al fronte, il Re.2000 si guadagnò comunque una buona reputazione, specie tra i piloti svedesi che ne apprezzarono le doti di maneggevolezza e la potenza di fuoco.

Impiego operativo del Reggiane Re 2000

Panoramica

Dopo che la Regia Aeronautica decise di rifiutare il Re.2000 e cancellò l’ordine pre-produzione, il governo italiano autorizzò la Reggiane a promuovere il velivolo sul mercato globale a clienti internazionali, offrendo di fatto una proroga al programma. Entusiasta, la società decise di procedere con la produzione del lotto originale di 188 caccia che era stato annullato, come iniziativa privata, in modo da poter offrire consegne immediate ai clienti esteri.

La Reggiane si adoperò rapidamente per commercializzare il Re.2000 verso vari paesi interessati, molti dei quali erano stati incentivati a tali acquisti come conseguenza dello scoppio della seconda guerra mondiale. Il modello incontrò un certo successo, con diversi paesi desiderosi di piazzare ordini. Di conseguenza, il Re.2000 fu utilizzato più dalle forze aeree ungheresi e svedesi che dalla Regia Aeronautica. Infatti, l’80% della produzione totale del Re.2000 andò a questi due paesi; l’Ungheria ordinò 70 velivoli e la Svezia optò per l’acquisto di un lotto di 60 macchine. Anche altri paesi avevano mostrato interesse per il velivolo, ma alla fine non piazzarono ordini.

Interesse britannico

Nel dicembre 1939, una commissione britannica, guidata da Lord Hardwick e da rappresentanti dell’Air Ministry, arrivò in Italia con lo scopo di acquistare vari pezzi di equipaggiamento militare; a parte articoli come motori marini, armamenti e bombardieri da ricognizione leggeri, la delegazione cercò di procurarsi circa 300 Re.2000. Nel gennaio 1940, il Direttore dei Contratti Aeronautici confermò l’ordine britannico. Il governo tedesco emise la sua approvazione alla vendita nel marzo dello stesso anno, ma ritirò la sua approvazione il mese successivo. Alla luce di ciò, i governi italiano e britannico decisero allora di completare il contratto attraverso la filiale portoghese della Caproni italiana, per aggirare l’obiezione della Germania; tuttavia, l’ordine britannico fu cancellato come conseguenza dell’entrata in guerra dell’Italia il 10 giugno 1940.

Italia

Solo cinque Re.2000 Serie I servirono nella Regia Aeronautica, compreso il prototipo. Furono organizzati nella Sezione Sperimentale Reggiane all’interno della 74a Squadriglia in Sicilia. In seguito fu ribattezzata 377a Squadriglia Autonoma Caccia Terrestre e ricevette altri nove Re.2000bis della Serie III; 12 dei 26 Reggiane furono poi convertiti allo standard GA.

I pochi Re.2000 e 2000GA furono utilizzati sul Mar Mediterraneo come aerei di scorta e attacco, a volte insieme ai Macchi C.200/202 e ai bimotori da caccia FIAT CR.25. La 377a era di base in Sicilia e combatté su Malta e Pantelleria, principalmente in un ruolo di scorta e protezione delle navi dell’Asse fino quasi alla Tunisia (con un raggio d’azione fino a 300-350 km), ben oltre gli altri caccia monoposto della Regia Aeronautica. Talvolta veniva utilizzato per attaccare Malta con spezzoni e mitragliatrici, tipicamente all’alba. E’ confermato un singolo abbattimento, contro un Bristol Blenheim.

Nel complesso, il loro servizio non fu notevole: ci fu almeno un episodio con una improvvisa vite piatta che si rivelò fatale per il pilota, mentre un altro Re.2000 subì danni fatali al motore (un pistone fu letteralmente spinto attraverso il cilindro) e atterrò con un incidente, capovolgendosi, prendendo fuoco e quasi uccidendo il pilota (salvato dal personale di terra). Anche se il Reggiane aveva un lungo raggio d’azione, era mal visto e persino temuto dall’equipaggio di terra e dai piloti, per la sua difficile manutenzione e per l’imprevedibile affidabilità del motore.

Il destino finale del Re.2000 nella Regia Aeronautica fu di servire con il 1° Nucleo Addestramento Intercettori (NAI), con base a Treviso, e di servire a scopi sperimentali fino all’Armistizio. Gli ultimi due velivoli utilizzabili furono demoliti dai tedeschi, mentre un altro fu distrutto dopo essere stato catturato a Furbara.

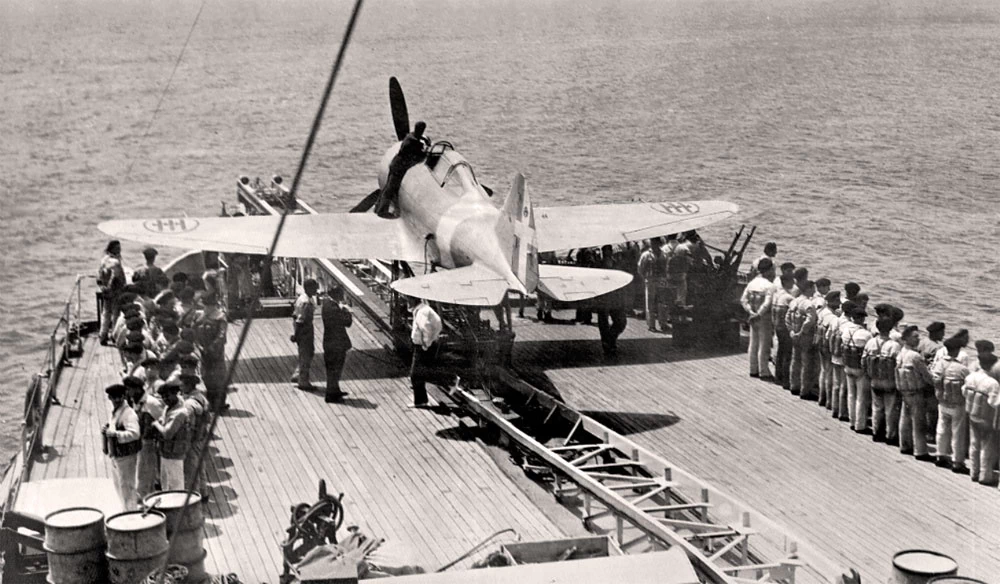

La Regia Marina, invece, sperimentò una versione imbarcata (Serie II) che venne lanciata con successo da una catapulta. Non disponendo di una portaerei, l’Italia utilizzò un sistema simile alle navi CAM britanniche dotate di Hurricane. La prima proposta fu fatta alla fine del dicembre 1940, anche se il programma iniziò ufficialmente con un ordine emesso nell’aprile 1943.

Il primo Re.2000 Cat. modificato (preso dagli ordini svedesi) volò il 27 giugno 1941, l’ultimo il 18 gennaio 1942 (MM.8282-8288), ma si schiantò il 10 settembre. C’era un altro Re.2000 navalizzato, l’MM.471. Inizialmente volava con un motore A.74 RC.38 meno potente, ma anche questo andò perso, durante il viaggio da Reggio Emilia a Taranto (12 maggio 1941). Il primo lancio fu effettuato il 9 maggio 1942 con il pilota collaudatore Giulio Reiner.

Il lavoro per rendere idoneo il Re.2000 Cat., soprannominato “Ochetta“, richiese molto tempo e solo all’inizio del 1943 furono utilizzati a bordo delle navi da battaglia classe Littorio, ma non più di uno per ogni nave (anche se potevano contenerne tre, ma più piccoli del Re.2000). Inizialmente i Re.2000 Cat. furono assegnati alla Littorio e alla Vittorio Veneto, mentre la Roma seguì solo in estate, dopo che i test erano stati effettuati a bordo della RN Miraglia.

Il Re.2000 Cat. era più lento di un Re.2000 standard. Invece di 515–530 km/h, la velocità massima era di soli 505–520 km/h a 5.500 m e 390 km/h a livello del mare, rispetto ai 541 km/h del Re.2000. La salita a 6.000 m era di 7,75 min (contro 6,5-7 min), apparentemente non c’era molta differenza nella quota di tangenza di 10.000-11.100 m e nell’autonomia, il raggio d’azione era di 450 km, l’autonomia di 1.000 km (a 460 km/h), fino a 1.290 km (a 6.000 m, a pieno carico, 430 km/h). I pesi erano 2.120–2.870 o, probabilmente con il kit completo, 2.200–2.970 kg. Il motore era il P.XIbis, che erogava 1.000 CV sia al decollo che a 4.000 metri. A differenza della Serie I, sia le varianti Serie II che Serie III erano dotate di radio.

L’armamento era quello tipico italiano (due mitragliatrici Breda da 12,7 mm con 300 colpi ciascuna), e c’erano alcune predisposizioni per carichi esterni (serbatoi o bombe), apparentemente mai utilizzate.

I Re.2000 furono assegnati alla Squadriglia di Riserva Aerea delle FF.NN.BB., guidata dal capitano Donato Tondi. Inizialmente con base a Grottaglie, poi a Capodichino e infine a La Spezia, come difesa aerea per le basi navali. La squadriglia si sciolse nell’aprile 1943 e fu sostituita dal 1° Gr. Riserva Aerea delle FF.NN.BB, guidato dal maggiore Tondi. Disponeva di tutti gli otto Re.2000 rimasti e di diversi vecchi caccia.

Sei Re.2000 Cat. erano ancora operativi al momento dell’Armistizio e quattro erano in servizio a bordo delle navi da battaglia Italia (Littorio prima della caduta di Mussolini), Roma e Vittorio Veneto. I due rimasti a La Spezia furono demoliti dopo il settembre 1943 (dopo aver servito con la 1a Squadriglia).

Durante l’affondamento della Roma (9 settembre 1943) solo uno venne lanciato, in quanto si trattava di velivoli a missione singola (costretti a raggiungere un aeroporto di terra); pertanto, i Do 217 tedeschi attaccarono contrastati solo dai cannoni antiaerei.

Il destino dei quattro Re.2000 fu il seguente: quello sulla Roma andò perso con la corazzata; quello sulla Italia fu danneggiato e gettato fuori bordo dalla nave, dopo l’impatto del Fritz-X. Un Re.2000 fu lanciato dalla Vittorio Veneto per attaccare i bombardieri tedeschi, ma fallì e finì per schiantarsi nell’atterraggio vicino all’aeroporto di Ajaccio. L’ultimo sopravvisse ed è ancora esistente, essendo l’unico Re.2000 rimasto in Italia (un altro si trova in Svezia). Si tratta dell’MM.8287.

Ungheria

Già prima dell’inizio della guerra, i leader tedeschi erano riluttanti a fornire aerei tedeschi alla Regia Aeronautica ungherese (Magyar Királyi Honvéd Légierő, MKHL), che era vista come troppo concentrata sulla difesa interna e sulla possibilità di un conflitto con la vicina Romania. Inoltre, le consegne di aerei tedeschi andavano principalmente alle formazioni di prima linea piuttosto che alle unità di difesa interna. Adolf Hitler aveva inoltre una cattiva opinione degli aviatori ungheresi, esprimendo questa opinione all’inizio del 1942 quando l’Ungheria emise un’altra richiesta di caccia di costruzione tedesca: “Non userebbero i caccia contro il nemico, ma solo per voli di piacere! Se devo dare degli aerei, allora meglio ai croati, che hanno dimostrato di avere uno spirito offensivo. Finora, con gli ungheresi abbiamo avuto solo fiaschi”. Così, l’Aeronautica ungherese (MKHL) ottenne gran parte dei suoi aerei dall’Italia. Questo sarebbe cambiato nell’ottobre 1942, momento in cui i tedeschi avrebbero dato agli ungheresi moderni aerei tedeschi e le loro licenze.

All’inizio della guerra, l’MKHL fu un importante acquirente di aerei da guerra italiani di vario tipo nel periodo 1939-41, e si può dire che sia stato il principale operatore del Re.2000 attraverso il loro ampio uso del MÁVAG Héja. L’Ungheria acquistò 70 Reggiane Re.2000 Falco I e poi acquisì anche i diritti di produzione su licenza per questo modello. Gli ungheresi usarono i loro Re.2000 modificati noti come MÁVAG Héja I (“Falco I”), e produssero i propri caccia pesantemente modificati noti come MÁVAG Héja II (“Falco II”) che si basavano sul Re.2000. In totale furono costruiti 204 MÁVAG Héja II. Secondo altre fonti, tra 170 e 203 aerei furono costruiti.

Il MÁVAG Héja I fu utilizzato in combattimento sul fronte orientale. I MÁVAG Héja II non furono utilizzati sul fronte orientale; invece, gli Héja II operarono all’interno dell’Ungheria in un ruolo di difesa aerea, impiegati nell’intercettazione o come addestratori avanzati. Quando fu introdotto, il moderno Héja rappresentò un miglioramento rispetto ai caccia che l’Ungheria stava utilizzando, ma alla fine fu sostituito dal Bf 109 (varianti F-4 e G) quando la Germania diede all’Ungheria l’accesso a questi aerei. Dall’ottobre 1942 fino alla fine della guerra, i piloti ungheresi volarono sui Bf 109, sia quelli forniti dalla Germania che quelli prodotti su licenza in Ungheria. Il Bf 109 divenne il principale caccia dell’Ungheria e sostenne il peso dei combattimenti, mentre gli Héja rimasero come riserve e addestratori.

Sfortunatamente, i Re.2000 ricevuti dall’Ungheria erano afflitti da problemi. Avevano manette difettose, mitragliatrici che spesso si inceppavano o erano disallineate, pannelli della cappottina che tendevano a staccarsi durante il volo e problemi alla copertura delle ali. Questi problemi portarono alla perdita di un aereo, ma furono infine corretti. Inoltre, i serbatoi alari dei Re.2000 ricevuti dall’Ungheria erano mal sigillati, con molti di essi che perdevano. Quando questi Re.2000 furono modificati in Héja I, i serbatoi alari furono lasciati invariati, quindi questo problema rimase e molti volarono con serbatoi che perdevano costantemente carburante.

Il MÁVAG Héja I aveva un motore ungherese, un’elica diversa, una corazzatura per il pilota, un serbatoio di carburante supplementare da 100 litri (in fusoliera, autosigillante), una radio, una fusoliera allungata e altre modifiche che lo differenziavano dal Re.2000. Il MÁVAG Héja II conservò alcune delle modifiche dell’Héja I, ma aveva anche mitragliatrici ungheresi molto migliori (12,7 mm Gebauer 1940.M GKM), in sostituzione di quelle italiane originali, e i serbatoi di carburante più grandi nelle ali furono sostituiti con 22 più piccoli da 20-25 litri. Sorprendentemente, le modifiche ai serbatoi migliorarono notevolmente la stabilità del caccia riducendo il movimento del carburante nel serbatoio. Aveva anche un motore ungherese più nuovo e potente (1085 CV), il WM K-14B, un cofano ridisegnato, un’elica ungherese Weiss Manfréd più grande e altre modifiche che lo differenziavano ulteriormente dal Re.2000.

I Re.2000 ricevuti dall’Italia furono modificati in MÁVAG Héja I in Ungheria. Poi furono inviati a Debrecen per rafforzare le difese interne, poiché c’era il pericolo che la crescente crisi sulla Transilvania potesse portare a un conflitto con la Romania. Tuttavia, il conflitto fu evitato e gli Héja I furono utilizzati sul Fronte Orientale nella guerra contro l’Unione Sovietica.

I primi sette MÁVAG Héja I furono inviati sul Fronte Orientale su base sperimentale durante l’estate/autunno del 1941. Volando insieme ai Fiat CR.32 della 1/3 Squadriglia da Caccia, i piloti di Héja I rivendicarono otto vittorie con una sola perdita durante tre mesi di combattimento contro l’Aeronautica Sovietica. Nell’estate del 1942, l’Aeronautica Ungherese contribuì con il suo 1° Distaccamento Aereo all’offensiva tedesca “Fall Blau”. Il 1/1 Gruppo Caccia, equipaggiato con 13 Héja I, raggiunse la sua prima base sul fronte vicino a Kursk il 2 luglio. Entro il 3 agosto, il 2/1 FS si unì all’altra unità di caccia ungherese che si era trasferita all’aeroporto di Ilovskoye. Il compito del 2/1 era di scortare gli aerei da ricognizione a corto raggio, mentre l’1/1 avrebbe supportato le missioni di bombardamento.

Le prestazioni in combattimento contro l’Aeronautica Sovietica furono soddisfacenti. Il 4 agosto gli ungheresi rivendicarono le loro prime vittorie, quando il sottotenente Vajda abbatté due aerei nemici. Il primo asso ungherese della guerra, il sottotenente Imre Pánczél, rivendicò le sue prime vittorie aeree mentre volava sull’Héja I, tre in una sola sortita, nel 1942.

Gli Héja I ungheresi ebbero la loro giornata più fortunata il 9 agosto 1942. Quel giorno, nei pressi del villaggio di Davidovka, 16 Ilyushin Il-2 e un numero simile di LaGG-3 furono intercettati da quattro Héja I. Gli ungheresi abbatterono quattro LaGG, subendo la perdita dell’Héja I del tenente Takács, che atterrò dietro le proprie linee, ferito.

Tuttavia, le caratteristiche di volo dell’Héja I erano nettamente diverse da quelle del Fiat CR.32, da cui i piloti ungheresi spesso provenivano. L’Héja I era molto più incline a problemi di manovra, soprattutto stalli e viti, oltre a problemi di affidabilità. Tutti i 24 Héja I avevano subito incidenti (minori e maggiori) entro un mese dall’impiego in combattimento.

Gli incidenti di atterraggio e decollo erano comuni sui rudimentali aeroporti sovietici catturati a causa del carrello stretto dell’Héja I ereditato dal Re.2000. Il carrello del Re.2000 non era robusto e resistente come quello del CR.32.

Dopo che una piastra d’acciaio fu aggiunta dietro l’abitacolo per la protezione dei piloti, lo spostamento del centro di gravità dell’aereo portò a incidenti più frequenti. In un incidente molto pubblicizzato, il sottotenente István Horthy (il figlio maggiore del reggente ungherese Miklós Horthy), che prestava servizio come pilota da caccia nella Seconda Armata Ungherese, morì volando con il suo Héja I V.421 con il 1/3 Squadrone da Caccia il 20 (il 18, secondo altri autori) agosto 1942, nella sua 25a sortita operativa. István era molto popolare in Ungheria, era filo-occidentale, si opponeva all’Olocausto e spesso criticava pubblicamente il nazismo, nonostante l’Ungheria facesse parte dell’Asse. Poco dopo il decollo, un pilota che volava sopra di lui chiese a István Horthy di aumentare la sua quota, lui cercò di salire troppo bruscamente, stallò e si schiantò. Secondo altre fonti, il suo aereo entrò in vite piatta dopo aver effettuato una virata a bassa velocità per volare in formazione ravvicinata con un aereo da ricognizione He 46. Non mancarono i sospetti ci furono alcuni che erano convinti che i tedeschi avessero sabotato il suo aereo.

Ciononostante, i determinati piloti ungheresi continuarono a volare in missioni di combattimento con l’Héja I e a riportare diverse vittorie contro gli aerei sovietici. Quando riuscivano a forzare i loro avversari sovietici in un duello aereo, grazie alla grande manovrabilità dell’Héja, i piloti ungheresi avevano spesso successo.

Gli Héja I ungheresi volarono le loro ultime sortite sul fronte sovietico il 14 e 15 gennaio 1943, quando decollarono per pattugliamenti e missioni di ricognizione senza eventi. Tra il 16 e il 19 gennaio, con l’Armata Rossa che si avvicinava rapidamente all’aeroporto di Ilovskoye, e senza tempo per riscaldare l’olio congelato dei motori, i meccanici furono costretti a far saltare in aria gli ultimi Héja I non in condizioni di volo.

Gli Héja superstiti furono tenuti in Ungheria per la difesa interna. La produzione di Héja II in Ungheria continuò fino all’agosto 1944: 98 furono completati nel 1943 e 72 nel 1944, anche se l’aereo era considerato non più adatto al combattimento contro i più recenti caccia sovietici. L’Ungheria chiese che venissero prodotti in Italia altri 50-100 cellule di Re.2000, in quanto i motori e l’armamento adatti potevano essere prodotti localmente; inoltre, altri paesi manifestarono interesse, tra cui la Finlandia (100 esemplari), il Portogallo (50), la Spagna, la Svizzera e la Jugoslavia. Tuttavia, a quel punto non erano più disponibili cellule.

Nell’aprile 1944, l’MKHL schierava ancora quattro Héja II nel 1/1 Squadrone da Caccia e quattro Héja II nel 1/2, tutti di base a Szolnok per compiti di difesa interna, insieme a circa 40 Bf 109 e Messerschmitt Me 210.

Il 2 aprile 1944, 180 bombardieri della 15a USAAF Air Force, scortati da 170 caccia, bombardarono gli stabilimenti aeronautici del Danubio e altri obiettivi a Budapest. Il centro di controllo caccia ungherese sul monte Gellért, vicino a Budapest, fece decollare un gruppo di Héja del 1/1 Squadrone da Caccia, insieme a 12 Bf 109 G-4/G-6 e un paio di Messerschmitt Me 210 Ca-1 dell’Istituto Sperimentale dell’Aeronautica (Repülő Kísérleti Intézet, RKI). Gli ungheresi riferirono di 11 vittorie aeree, di cui sei confermate, mentre i piloti dell’USAAF affermarono di aver abbattuto 27 aerei dell’MKHL. Tuttavia, i registri successivi mostrarono che solo due piloti Honvéd (MKHL) furono uccisi.

Il 13 aprile 1944, Budapest fu attaccata dai bombardieri della 15a Air Force, accompagnati dai P-38 del 1° Gruppo da Caccia, guidati dal tenente Alford. I piloti dei P-38 riferirono l’abbattimento di due Re.2001 a ovest del lago Balaton, che erano in realtà MÁVAG Héja II. In realtà gli americani danneggiarono solo uno di essi.

Con il peggioramento della situazione per l’Asse, i bombardamenti americani e britannici sulle fabbriche e le infrastrutture ungheresi divennero frequenti e molti Héja II incompiuti furono distrutti, senza mai aver lasciato la fabbrica. Anche la carenza di materiali colpì duramente l’Ungheria, causando la messa a terra di molti Héja II completi. La mancanza di pezzi di ricambio significava anche che molti Héja II dovevano semplicemente attendere inattivi questi pezzi invece di essere utilizzati in combattimento. Durante gli ultimi mesi del 1944, il 101/6 Squadrone d’Addestramento del famoso 101° Stormo da Caccia per la Difesa Aerea Interna “Pumas” aveva sei Héja II in volo. L’ultimo rapporto ufficiale che menziona gli Héja II è datato 22 febbraio 1945. Riguardava un Héja II precipitato durante un volo di addestramento.

Svezia

Gli acquisti svedesi di vari tipi di aerei da guerra italiani nel 1939-41 furono fatti come misura di emergenza derivante dallo scoppio della guerra, poiché nessun’altra nazione era disposta a fornire aerei a questo piccolo paese neutrale la cui produzione interna non divenne sufficiente fino al 1943. L’Aeronautica Svedese acquistò 60 Re.2000 Serie I, che ricevettero la designazione svedese J 20 e furono consegnati nel 1941-43.

Tutti i J 20 erano di stanza presso l’ala F10, la base aerea di Bulltofta, a Malmö, nella punta meridionale della Svezia nel 1941-45. Furono utilizzati principalmente per intercettare bombardieri dell’Asse e degli Alleati che violavano lo spazio aereo svedese. Un J 20 andò perso in combattimento, abbattuto mentre intercettava un Dornier Do 24 della Luftwaffe vicino a Sölvesborg il 3 aprile 1945.

I piloti apprezzavano il modello, che si comportava bene in condizioni difficili ed era l’aereo più veloce allora in servizio. Tuttavia, l’affidabilità meccanica del Re.2000 non era in grado di soddisfare i requisiti dell’Aeronautica Svedese; secondo quanto riferito, l’aereo normalmente doveva passare troppo tempo in manutenzione. Alla fine del conflitto, i 37 J 20 rimasti in servizio erano così usurati che furono radiati nel luglio 1945 e successivamente rottamati, mentre solo uno di essi fu conservato per l’esposizione.

Principali varianti del Reggiane Re 2000

- Re.2000: prototipo utilizzato per le valutazioni della macchina e in seguito trasferito al 23° Gruppo

- Re.2000 Serie I: versione da intercettazione, ne vennero prodotti complessivamente 157 esemplari che andarono soprattutto all’estero: 70 all’aviazione ungherese, 60 a quella svedese, 5 aerei furono impiegati dalla Regia Aeronautica

- Re.2000 Serie II: versione a “Grande Autonomia” realizzata con l’aggiunta di due ulteriori serbatoi di carburante da 170 litri alloggiati in fusoliera, dietro il posto di pilotaggio. 12 esemplari costruiti

- Re.2000 serie III: versione destinata alla Regia Marina, predisposta per il decollo tramite “catapulte” e quindi utilizzabile anche da navi di tipo tradizionale.

Informazioni aggiuntive

- Nazione: Italia

- Modello: Reggiane Re 2000

- Costruttore: Officine Meccaniche Reggiane S.p.A.

- Tipo: Caccia

- Motore:

Piaggio P.XI RC 40, radiale a 14 cilindri, raffreddato ad aria, da 1.000 HP

- Anno: 1939

- Apertura alare m.: 11.00

- Lunghezza m.: 7.99

- Altezza m.: 3.20

- Peso al decollo Kg.: 2.850

- Velocità massima Km/h: 530 a 5.000 m.

- Quota massima operativa m.: 10.500

- Autonomia Km: 1.400

- Armamento difensivo:

2 mitragliatrici

- Equipaggio: 1

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823.

- Plane Encyclopedia

- Si Vis Pacem Para Bellum