Il C6N, detto Myrt nel codice alleato, era un valido ricognitore imbarcato, impiegato fino al termina della guerra. Anche per questo aereo l’entrata i servizio fu ritardata da problemi derivanti dalla difficoltà di messa a punto del motore, ma dimostrò poi di essere valido e soprattutto veloce.

Proprio il buon comportamento spinse le autorità a richiedere una versione dell’aereo che potesse servire come caccia notturno, e questa venne completata, sebbene solo pochi esemplari siano stati costruiti.

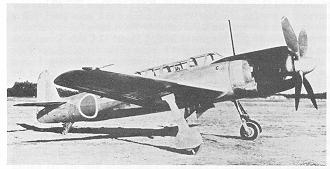

Il Nakajima C6N Saiun (彩雲, nuvola iridescente) è un monoplano monomotore a carrello retrattile, ala bassa e motore raffreddato ad aria.

Contesto strategico e origini del progetto

Prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale, lo sviluppo di ricognitori imbarcati specializzati rappresentava un campo pressoché inesplorato a livello globale. Le limitate capacità di trasporto delle portaerei suggerivano l’inutilità di dedicare spazio prezioso a velivoli specializzati esclusivamente nella ricognizione, preferendo affidare questi compiti a caccia e aerosiluranti in configurazione secondaria. La Marina Imperiale Giapponese non faceva eccezione: durante operazioni cruciali come l’attacco a Pearl Harbor e la battaglia delle Midway, le missioni di ricognizione strategica venivano principalmente affidate agli idrovolanti imbarcati su navi da battaglia e incrociatori.

La storia dei ricognitori imbarcati giapponesi iniziava nel 1921 con il primo velivolo nazionale di questa categoria, ma già dal 1924 la Marina aveva optato per una strategia diversa, affidando le funzioni di ricognizione agli aerosiluranti a tre posti. La ricognizione strategica a lungo raggio veniva invece delegata a velivoli terrestri derivati da progetti dell’Esercito o sviluppati specificamente per operazioni da basi terrestri.

Tuttavia, l’esperienza operativa nel vasto teatro del Pacifico rivelò presto la necessità di disporre di un ricognitore imbarcato ad alte prestazioni. Nel 1942, mentre adottava il bombardiere in picchiata Yokosuka D4Y “Judy” come ricognitore secondario sotto la designazione “Ricognitore Imbarcato Tipo 2”, la Marina commissionò alla Nakajima lo sviluppo di un nuovo velivolo specializzato attraverso il programma N-50, che sarebbe diventato il “Ricognitore Imbarcato Sperimentale 17-Shi”.

Specifiche tecniche

Le richieste della Marina per il nuovo ricognitore erano estremamente ambiziose. La velocità massima doveva raggiungere i 648 km/h, superando le prestazioni dei caccia dell’epoca, mentre l’autonomia doveva essere eccezionale. Questi requisiti richiedevano soluzioni tecniche innovative che avrebbero spinto ai limiti le capacità dell’industria aeronautica giapponese.

La Nakajima iniziò i lavori nel giugno 1942, affrontando immediatamente il problema della motorizzazione. Il progetto iniziale prevedeva una configurazione bimotore con due propulsori da 1.000 hp sistemati in tandem nella fusoliera, ma lo sviluppo del potente motore Nakajima Homare da 2.000 hp permise di optare per una soluzione monomotore più convenzionale.

Design

Il design finale del Saiun rappresentava un compromesso perfetto tra le esigenze operative di un ricognitore e i vincoli imposti dalle operazioni su portaerei. La fusoliera, estremamente stretta e allungata, aveva un diametro appena sufficiente ad alloggiare il motore, ottimizzando la resistenza aerodinamica. I tre membri dell’equipaggio sedevano in tandem sotto un unico tettuccio trasparente, mentre tutta l’attrezzatura era disposta longitudinalmente lungo la fusoliera.

La progettazione dell’ala rappresentava forse l’aspetto più innovativo del velivolo. Adottando un profilo alare a flusso laminare montato in posizione bassa, i progettisti riuscirono a minimizzare la resistenza aerodinamica pur mantenendo spazio sufficiente per i serbatoi di carburante. La superficie alare ridotta al minimo indispensabile richiedeva un sofisticato sistema di ipersostentazione per garantire prestazioni accettabili durante le operazioni di decollo e appontaggio.

L’ala incorporava slat automatici sul bordo d’attacco e flap Fowler a fessura sul bordo d’uscita, oltre a flapperon che combinavano le funzioni di alettoni e flap. Questa configurazione permetteva di ottenere coefficienti di portanza elevati nonostante la superficie alare ridotta, ma generava anche forti momenti picchianti che richiedevano una compensazione attraverso un sistema di stabilizzatore orizzontale a incidenza variabile.

Innovazioni costruttive e aerodinamiche

Una delle caratteristiche più innovative del Saiun era l’adozione di lamiere esterne di spessore maggiore rispetto agli standard precedenti. Questa soluzione, contraria alla tradizionale filosofia progettuale giapponese che privilegiava la leggerezza, permetteva di ottenere superfici più lisce e resistenti alle deformazioni, migliorando significativamente le prestazioni aerodinamiche.

Lo spessore delle lamiere raggiungeva 2,3 mm nelle parti più sollecitate dell’ala e 1,6 mm sulla fusoliera. Questa innovazione permetteva di ridurre il numero di centine e longheroni, semplificando la costruzione e riducendo drasticamente il numero di rivetti necessari, con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi di produzione.

Un altro elemento distintivo era il sistema di scarico a spinta, progettato specificamente per il Saiun. Questo sistema, che sfruttava l’effetto propulsivo dei gas di scarico, contribuiva per circa 18 nodi all’incremento della velocità massima e venne successivamente adottato su quasi tutti i velivoli giapponesi della fine della guerra.

Prototipo e primo volo

Il prototipo del Saiun volò per la prima volta il 15 maggio 1943, dimostrando immediatamente prestazioni promettenti con una velocità di 639 km/h. Tuttavia, le prestazioni del motore Homare si rivelarono deludenti, specialmente alle quote operative, costringendo i progettisti a una lunga serie di modifiche e perfezionamenti.

Furono necessari 18 prototipi ed esemplari di pre-serie prima che il velivolo fosse finalmente ordinato in produzione nel febbraio 1944. Durante questo periodo di sviluppo, particolare attenzione venne dedicata alla risoluzione dei problemi di stabilità e manovrabilità, caratteristici di un velivolo con carico alare così elevato.

Impiego operativo

Quando il Saiun entrò finalmente in servizio nel settembre 1944, la situazione strategica giapponese era già gravemente compromessa. La maggior parte delle portaerei della Marina Imperiale era stata affondata o gravemente danneggiata, costringendo il nuovo ricognitore a operare principalmente da basi terrestri, vanificando in parte la sua natura di velivolo imbarcato.

Le prime missioni operative coinvolsero la ricognizione di importanti obiettivi alleati come l’atollo di Majuro, Saipan e Ulithi. Fu durante una di queste missioni che il Saiun si guadagnò la sua fama. Dopo aver eluso con successo l’intercettazione di caccia Grumman F6F Hellcat, l’equipaggio trasmise il famoso messaggio: “Nessun Grumman può raggiungerci” (“我ニ追イツクグラマン無シ”), testimoniando le eccezionali prestazioni del velivolo.

Le prestazioni del Saiun in configurazione operativa erano effettivamente impressionanti. Con una velocità massima di 609 km/h a 6.100 metri di quota e un’autonomia di 3.080 km in configurazione standard, estendibile a 5.308 km con serbatoi ausiliari, il velivolo poteva coprire distanze enormi mantenendo velocità superiori a quelle della maggior parte dei caccia alleati.

Tuttavia, le condizioni della guerra avevano già compromesso la qualità della produzione giapponese. I velivoli di serie raggiungevano velocità di appena 610 km/h o anche inferiori, a causa della scarsa qualità del carburante, dei lubrificanti e dei materiali utilizzati. La carenza di acciai speciali per i motori e la riduzione del numero di ottani del carburante causarono un progressivo deterioramento delle prestazioni che rese i Saiun più vulnerabili all’intercettazione nemica.

Man mano che la guerra si avvicinava al territorio metropolitano giapponese, il ruolo del Saiun si trasformò da ricognitore strategico a strumento di allerta precoce e guida per i caccia difensivi. La sua velocità elevata lo rendeva virtualmente immune all’intercettazione, permettendo di svolgere missioni di contatto e segnalazione cruciali per la difesa aerea.

Un episodio particolarmente significativo si verificò il 19 marzo 1945, quando tre Saiun del 343° Gruppo Aereo decollarono all’alba per intercettare i bombardieri americani diretti verso il porto di Kure. Le informazioni trasmesse dai ricognitori permisero ai caccia Kawanishi N1K “Shiden-Kai” di organizzare una difesa efficace nei cieli di Matsuyama, anche se uno dei Saiun andò perduto in un attacco suicida contro i caccia nemici.

Ruoli specializzati

La versatilità del Saiun portò allo sviluppo di versioni specializzate per ruoli specifici. La più significativa fu la versione da caccia notturno C6N1-S, sviluppata per il 302° Gruppo Aereo comandato da Yasuna Kozono. Questa variante prevedeva la rimozione dell’operatore centrale e l’installazione di due cannoni da 20 mm in configurazione obliqua per attaccare i bombardieri B-29.

Successivamente venne sviluppata una versione con un singolo cannone da 30 mm, caratterizzata da una carenatura aerodinamica per coprire la canna sporgente. Tuttavia, il test di tiro del 26 giugno 1945 rivelò problemi strutturali: ogni colpo causava ondulazioni nella lamiera della fusoliera, dimostrando che la struttura del ricognitore non era adatta a sopportare le sollecitazioni dell’armamento pesante.

723° Gruppo Aereo

Con l’avvicinarsi della battaglia decisiva per il territorio metropolitano, fu deciso di utilizzare il Saiun anche in missioni suicide. Per questo scopo venne formato il 1° giugno 1945 il 723° Gruppo Aereo, comandato dal colonnello Takeshi Aoki, con base a Yokosuka e una dotazione teorica di 96 Saiun.

L’addestramento per gli attacchi speciali si svolsero presso la base di Kisarazu, ma i risultati furono deludenti. Il carico bellico riduceva drasticamente le prestazioni del velivolo, limitando la velocità massima a circa 500 km/h e compromettendo gravemente la manovrabilità. L’unità non riuscì mai a raggiungere la piena operatività prima della fine del conflitto.

Record di velocità e prestazioni finali

Dopo la guerra, test condotti dagli americani utilizzando carburante ad alto numero di ottano e lubrificanti di qualità superiore rivelarono le vere potenzialità del Saiun. La velocità massima registrata fu di 694,5 km/h, il record assoluto per un velivolo operativo della Marina Imperiale Giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo risultato, pur ottenuto in condizioni non rappresentative del peso operativo completo, dimostrava l’eccellenza del progetto e confermava che le limitazioni operative erano dovute principalmente alla qualità dei materiali e dei carburanti disponibili durante il conflitto.

Il destino del Saiun si intrecciò tragicamente con gli ultimi momenti della guerra. Il 15 agosto 1945, appena cinque minuti prima dell’annuncio della resa giapponese, un C6N1 ebbe il triste primato di essere l’ultimo aereo abbattuto nella Seconda Guerra Mondiale, chiudendo simbolicamente un capitolo della storia dell’aviazione.

Produzione

La produzione totale del Saiun ammontò a 398 esemplari, un numero relativamente modesto che testimonia sia le difficoltà produttive del Giappone negli ultimi anni di guerra sia l’arrivo tardivo del velivolo nel conflitto. La produzione si concentrò inizialmente presso lo stabilimento Nakajima di Koizumi e successivamente venne trasferita a Handa, per poi essere dispersa in diversi stabilimenti nascosti per sfuggire ai bombardamenti alleati.

Nonostante la produzione limitata, al momento della resa giapponese erano ancora operativi 173 Saiun, quasi la metà della produzione totale, testimoniando come questi preziosi velivoli fossero stati conservati per un impiego decisivo che non ebbe mai luogo.

Principali varianti del Nakajima C6N Saiun

- C6N1 (Tipo 17): di questa versione di valutazione furono costruiti tre prototipi e sedici esemplari di pre-serie. Inizialmente dotati di elica quadripala e quindi tripala. Il motore era un Nakajima NK9K-L Homare 22 mentre il solo prototipo numero 6 aveva un Nakajima NK9H Homare 21

- C6N1 Saiun Model 11: versione in produzione di serie con motore Nakajima NK9H Homare 21 ed elica a tre pale

- C6N1-B Saiun Model 21: variante da bombardamento e siluramento, rimasta allo stadio di progetto

- C6N1 Saiun Model 11: variante da caccia notturna. Un esemplare venne armato con un singolo cannone Type 5 da 30mm e almeno 5 aerei con due cannoni Type99-1 da 20mm, tutti ottenuti dalla conversione di C6N1 standard.

- C6N2 Saiun Kai / Model 12: versione dotata di motore Nakajima NK9-L Homare 24-Ru da 1.980 hp con turbocompressore ed elica quadripala. Ne vennero costruiti due prototipi nel febbraio del 1945, ottenuti dalla conversione di aerei C6N1 standard

- C6N3 Saiun Kai 1: versione sviluppata per il ruolo di caccia notturno da alta quota, armata con due cannoni da 20mm. Rimasta allo stadio di progetto

- C6N4 Saiun Kai 2: versione dotata di motore Mitsubishi MK9K-L Ha 43-Ru da 2.200 hp con turbocompressore; un prototipo, ottenuto dalla conversione di un C6N1, era in fase di costruzione ma non venne mai completato

- C6N5 Saiun Kai 3: versione proposta per il ruolo di bombardiere – silurante, rimasta allo stadio di progetto

- C6N6 Saiun Kai 4: versione realizzata in legno, rimasta allo stadio di progetto

Informazioni aggiuntive

- Nazione: Giappone

- Modello: Nakajima C6N1

- Costruttore: Nakajima Hikoki K.K.

- Tipo: Ricognitore

- Motore:

Nakajima NK9H Homare 21, radiale a 18 cilindri, raffreddato ad aria, da 1.990 HP

- Anno: 1944

- Apertura alare m.: 12.50

- Lunghezza m.: 11.00

- Altezza m.: 3.96

- Peso al decollo Kg.: 4.500

- Velocità massima Km/h: 610 a 6.100 m.

- Quota massima operativa m.: 10.470

- Autonomia Km: 5.300

- Armamento difensivo:

1 mitragliatrice

- Equipaggio: 3

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823

- Aviastar

- Combined Fleet

- Naval Encyclopedia

- Smithsonian

- World War 2 Planes