Anche il Nakajima J1N, così come il Kawasaki Ki 45 per l’esercito, era stato progettato come caccia pesante. Alla fine della lunga messa a punto la concezione stessa del caccia pesante bimotore era superata e il Gekko venne adattato a compiti diversi, principalmente la ricognizione.

Verso la fine della guerra il J1N, così come era avvenuto in Germania con il Messerschmitt 110, ebbe la possibilità di riscattarsi venendo impiegato come caccia notturno. Per questo impiego l’aereo era stato munito di radar ed era stato adottato un pesante armamento disposto in maniera analoga ai caccia notturni tedeschi, ovvero con due cannoni rivolti verso l’alto e l’avanti. Gli alleati assegnarono al Nakajima J1N il nome in codice di Irving.

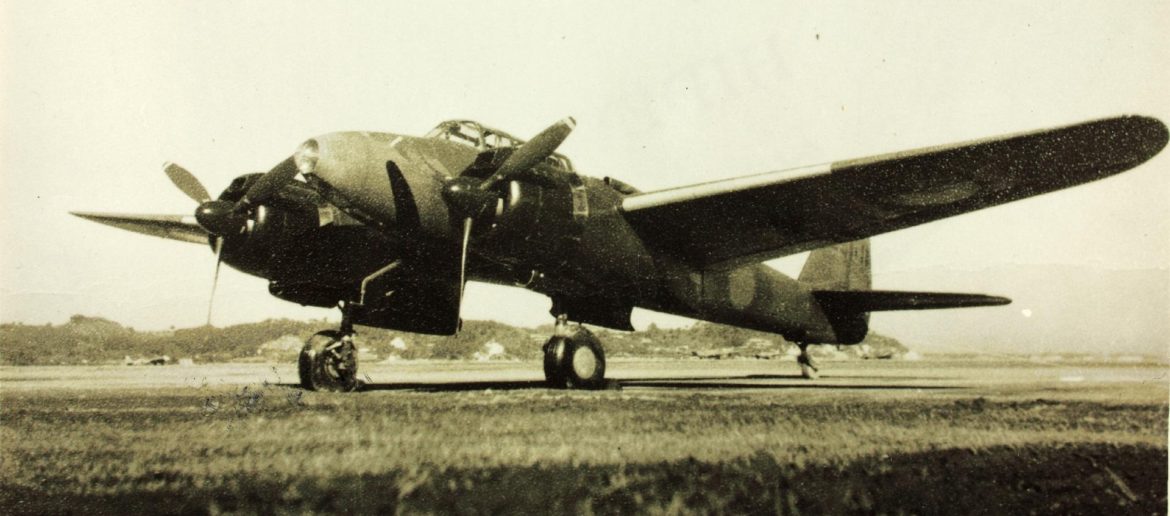

Il Nakajima J1N1 Gekkō (月光, “Chiaro di Luna”), è un bimotore monoplano ad ala bassa, carrello retrattile, propulso da due Nakajima Sakae radiale.

Origine del progetto

A metà del 1938, l’esperienza operativa nella guerra sino-giapponese aveva chiaramente evidenziato una lacuna critica nelle capacità della Marina Imperiale: l’impossibilità di fornire scorta aerea efficace ai bombardieri durante le missioni a lungo raggio. Questa carenza strategica emergeva dal divario drammatico tra l’autonomia del principale bombardiere navale, il Mitsubishi G3M “Nell” con i suoi 4.400 chilometri di raggio d’azione, e quella dei caccia disponibili per la scorta, limitati ai 1.200 chilometri del Mitsubishi A5M “Claude”.

La Marina Imperiale Giapponese reagì a questa sfida con una specifica tecnica impegnativa, richiedendo lo sviluppo di un caccia di scorta bimotore a lungo raggio capace di competere in manovrabilità con i monomotori nemici. I requisiti prestazionali erano estremamente ambiziosi: velocità massima di 520 km/h, autonomia normale di 2.400 chilometri estendibile a 3.700 chilometri, e un armamento misto di cannoni da 20 mm e mitragliatrici da 7,7 mm in configurazioni sia offensive che difensive.

La sfida tecnologica era immensa: creare un bimotore che combinasse l’autonomia di un bombardiere con l’agilità di un caccia, mantenendo al contempo un armamento sufficientemente potente per sostenere il combattimento aereo. Questa richiesta rifletteva una comprensione sofisticata delle esigenze operative future e anticipava l’evoluzione della guerra aerea verso operazioni su distanze oceaniche.

Sviluppo del Progetto

Nel marzo 1939, Mitsubishi e Nakajima avviarono congiuntamente lo sviluppo del progetto designato 13-Shi, rappresentando una collaborazione industriale significativa nell’industria aeronautica giapponese. Tuttavia, con la Mitsubishi già impegnata in progetti prioritari, la responsabilità principale dello sviluppo si consolidò progressivamente nelle mani della Nakajima, che avrebbe portato il progetto dalla fase concettuale alla realizzazione pratica.

Il processo di sviluppo seguì una metodologia rigorosa che includeva la creazione di un modello in legno per la valutazione preliminare da parte della commissione navale. Questa fase di validazione concettuale fu cruciale per ottenere l’approvazione per la costruzione del prototipo, dimostrando l’importanza attribuita dalla Marina alla verifica accurata dei progetti prima dell’investimento in prototipi costosi.

Prototipo

Il prototipo uscì dalla fabbrica nel marzo 1941, rappresentando un concentrato di tecnologie avanzate per l’epoca. La configurazione prevedeva un equipaggio di tre membri e una motorizzazione costituita da due Nakajima Sakae 21/22, motori radiali a 14 cilindri in doppia stella da 1.130 CV ciascuno, con la caratteristica innovativa di rotazione contro-rotante per eliminare gli effetti giroscopici.

L’armamento rifletteva l’ambizione del progetto: un cannone automatico Type 99 Model 1 da 20 mm integrato da sei mitragliatrici Type 97 da 7,7 mm, quattro delle quali montate in coppie su due torrette comandate idraulicamente. Questa configurazione di armamento era progettata per fornire capacità offensive frontali e difensive a 360 gradi.

Il primo volo, avvenuto il 2 maggio 1941, rivelò immediatamente le contraddizioni intrinseche del progetto. Nonostante dimostrasse caratteristiche di base promettenti, l’aeromobile mancava della manovrabilità necessaria per competere efficacemente con i caccia monomotori. I problemi si estendevano oltre le prestazioni pure: l’impianto motore risultava inaffidabile e le torrette, aumentando significativamente la massa complessiva, compromettevano le prestazioni previste in fase progettuale.

Riconversione Strategica

Il confronto diretto con un Mitsubishi A6M2 Zero fu devastante per il progetto del caccia di scorta. Il J1N1 risultò inferiore in quasi tutti gli aspetti prestazionali che contavano nel combattimento aereo, confermando che l’ambizione di creare un bimotore con prestazioni da caccia monomotore era tecnologicamente irrealizzabile con le tecnologie disponibili.

Tuttavia, anziché abbandonare completamente il progetto, le autorità militari riconobbero che i test avevano dimostrato la capacità dell’aeromobile di raggiungere velocità massime competitive. Questa osservazione condusse alla decisione strategica di reindirizzare lo sviluppo verso una variante alleggerita per la ricognizione aerea, trasformando quello che sembrava un fallimento in un’opportunità.

La riconversione fu radicale e sistematica. La capacità dei serbatoi di combustibile fu ridotta da 2.270 litri a 1.700 litri, tutte le attrezzature non essenziali per il ruolo di ricognizione furono rimosse, incluse le pesanti torrette, e la motorizzazione fu standardizzata sui più affidabili Sakae-22. Per mantenere l’autonomia operativa, fu prevista la possibilità di montare due serbatoi supplementari da 330 litri ciascuno sotto la fusoliera.

Nascita del J1N1-C

La versione modificata, designata J1N1-C e conosciuta ufficialmente come “Aereo da Ricognizione per la Marina Tipo 2 Modello 11”, rappresentava un compromesso ingegneristico intelligente. Superando i test di volo nel luglio 1942, l’aeromobile dimostrava finalmente di aver trovato il proprio ruolo operativo ottimale.

Tuttavia, la produzione procedette a ritmo lento a causa delle priorità industriali concentrate sui caccia. Tra aprile 1942 e marzo 1943, solo 54 esemplari di J1N1-C furono completati, inclusi i prototipi. Questa produzione limitata rifletteva sia le priorità strategiche sia le limitazioni industriali del Giappone in un periodo di guerra intensificata.

Durante questo periodo, il modello subì ulteriori evoluzioni per adattarsi a ruoli diversificati, inclusi esperimenti come aerosilurante e bombardiere in picchiata, dimostrando la versatilità intrinseca del progetto di base. La ridesignazione in J1N1-R accompagnò questi sviluppi, con alcuni esemplari che ricevettero la torretta del bombardiere Nakajima G5N “Shinzan” armata con un cannone Type 99 da 20 mm.

Seconda trasformazione

La primavera del 1943 segnò una svolta rivoluzionaria nella storia del Gekkō grazie all’intuizione del Comandante Yasuna Kozono del 251º Kōkūtai, basato presso l’aeroporto di Rabaul in Nuova Britannia. Osservando le limitazioni dei caccia convenzionali nelle operazioni notturne, Kozono concepì l’idea di trasformare il J1N1-C in un caccia notturno specializzato.

La sua proposta era tecnicamente sfidante: installare cannoni da 20 mm nella fusoliera con angolazione specifica per sfruttare gli angoli ciechi dei bombardieri nemici. Nonostante non avesse ricevuto autorizzazione ufficiale per la modifica, Kozono ordinò al personale tecnico di procedere con la conversione sperimentale di un J1N1-C, dimostrando l’iniziativa e la determinazione che caratterizzavano i comandanti di prima linea giapponesi.

L’implementazione della modifica superò persino le aspettative originali. Invece di un singolo cannone, furono installati quattro Type 99 Model 2 Kai da 20 mm posizionati dietro la cabina di pilotaggio con un’angolazione di 30 gradi rispetto all’asse del velivolo: due sparanti verso l’alto e due verso il basso. Questa configurazione, simile al sistema tedesco “Schräge Musik”, permetteva di attaccare i bombardieri da posizioni tatticamente vantaggiose.

Il 21 maggio 1943, il J1N1-C modificato, successivamente designato J1N1-C KAI, ottenne un successo spettacolare abbattendo due B-17 del 43rd Bomb Group durante un attacco alle basi aeree intorno a Rabaul. Questo risultato operativo concreto validò istantaneamente l’intuizione di Kozono e convinse il quartier generale della Marina ad autorizzare lo sviluppo di una variante specializzata per il combattimento notturno.

La rapidità con cui il successo del KAI fu trasformato in ordini di produzione testimonia l’agilità decisionale della Marina Imperiale quando confrontata con risultati operativi tangibili. L’esperienza dimostrava che l’innovazione tattica poteva trasformare un aeromobile mediocre in un’arma letale quando impiegato nel ruolo appropriato e con le modifiche adeguate.

J1N1-S “Gekkō”

La produzione della variante da caccia notturno, designata J1N1-S “Gekkō” Modello 11, iniziò nell’agosto 1943 con un drastico incremento del ritmo produttivo. Nello stabilimento di Koizumi, la produzione passò dai 54 esemplari dei primi dodici mesi a 181 unità realizzate tra aprile 1943 e marzo 1944, testimoniando l’urgenza percepita per questo tipo di aeromobile.

Il J1N1-S incorporava significative modifiche rispetto al prototipo KAI. L’equipaggio fu ridotto a due membri, eliminando la posizione del navigatore per ottimizzare peso e spazio. L’armamento mantenne i cannoni Type 99 Model 1 sparanti verso l’alto con angolazione di 30 gradi, ma aggiunse una seconda coppia sparante verso il basso con angolazione frontale di 30 gradi, permettendo attacchi sia dall’alto che dal basso.

La produzione continuò con intensità crescente: 183 esemplari furono completati tra aprile 1943 e marzo 1944, seguiti da altri 204 prima della cessazione della produzione nel dicembre 1944. Questa urgenza produttiva rifletteva l’efficacia crescente dell’arma e la necessità sempre più disperata di contrastare i bombardamenti alleati notturni.

Impiego contro i Bombardieri Alleati

Il sistema d’arma del Gekkō si rivelò particolarmente efficace contro i B-17 Flying Fortress e i B-24 Liberator, che erano equipaggiati con torrette sferiche Sperry per la difesa ventrale. La configurazione dell’armamento del caccia giapponese era specificamente progettata per sfruttare i punti ciechi di questi sistemi difensivi, permettendo avvicinamenti da angolazioni difficilmente contrastabili.

L’esistenza del Gekkō non fu immediatamente compresa dagli Alleati, che assumevano erroneamente che i giapponesi non possedessero la tecnologia necessaria per progetti di caccia notturni sofisticati. Questa sottovalutazione iniziale permise al Gekkō di operare con sorpresa tattica durante le prime fasi del suo impiego operativo.

Alcuni esemplari furono equipaggiati con radar Type 3 Mk. 6 Model 4 nel muso per la ricerca di navi nemiche durante le operazioni notturne, mentre altri ricevettero proiettori in sostituzione del radar. I modelli successivi, designati J1N1-Sa, omisero i cannoni sparanti verso il basso e aggiunsero un terzo cannone da 20 mm orientato verso l’alto, concentrando la potenza di fuoco nell’attacco dall’alto.

Impiego contro i B-29 Superfortress

L’impiego del J1N1-S contro i B-29 Superfortress rappresentò una sfida tecnologica significativa. La mancanza di radar efficaci e le prestazioni ad alta quota insufficienti limitavano l’efficacia operativa, con la possibilità generalmente di un solo passaggio d’attacco contro i bombardieri più veloci.

Nonostante queste limitazioni, alcuni piloti particolarmente abili ottennero successi spettacolari. Il Tenente Sachio Endo fu accreditato di otto B-29 abbattuti e otto danneggiati prima di essere abbattuto da un equipaggio di B-29. Altri piloti di successo includevano Shigetoshi Kudo con nove vittorie, Shiro Kurotori con sei vittorie, e Juzo Kuramoto con otto vittorie. Kurotori e Kuramoto rivendicarono l’abbattimento di cinque B-29 durante la sola notte del 25-26 maggio 1945.

Questi successi individuali, seppur spettacolari, erano relativamente rari nel contesto generale delle operazioni. Molti Gekkō furono abbattuti in combattimento o distrutti a terra durante gli attacchi alleati alle basi aeree giapponesi, illustrando la crescente superiorità aerea alleata negli ultimi anni di guerra.

Impiego Operativo del J1N1-C nel Pacifico

Il J1N1-C iniziò le operazioni operative nell’aprile 1942 con consegne al Tainan Kōkūtai, un’unità di ricognizione della Marina Imperiale basata presso l’aeroporto di Lae nell’omonimo atollo. Le missioni iniziali includevano il pattugliamento del Mar dei Coralli, del Golfo di Papua nelle vicinanze di Port Moresby, e delle acque al largo della costa settentrionale dell’Australia.

Il primo contatto con l’aviazione alleata avvenne il 2 agosto 1942, quando un gruppo di J1N1-C in missione di ricognizione sul Golfo di Papua incontrò accidentalmente bombardieri americani scortati da Bell P-39 Airacobra. In questo scontro, uno dei velivoli giapponesi fu abbattuto, e l’intelligence alleata, ritenendolo erroneamente un caccia, assegnò il nome in codice “Irving” – un nome maschile secondo la convenzione per i caccia, anziché femminile come previsto per i ricognitori.

Il secondo esemplare fu perso il 14 settembre in circostanze poco chiare, mentre il terzo J1N1-C fu gravemente danneggiato durante una missione di ricognizione diurna per valutare gli effetti dell’attacco all’aeroporto Henderson di Guadalcanal effettuato dagli incrociatori da battaglia Kongō e Haruna il 14 ottobre 1942. Nonostante gli americani lo considerassero abbattuto, il velivolo riuscì a raggiungere la base con il motore destro non funzionante, effettuando un atterraggio di emergenza.

251º Kōkūtai

Dopo il trasferimento alle Isole del Giappone, il Tainan Kōkūtai fu ribattezzato 251º Kōkūtai e riassegnato a Rabaul con nove J1N1-C, due dei quali furono trasformati in caccia notturni per iniziativa del comandante Kozono. Durante le missioni di caccia notturna, nonostante la perdita di uno dei due esemplari convertiti, i risultati furono estremamente favorevoli con sei bombardieri USAAF abbattuti.

Dopo la riconversione dell’unità da caccia diurna a caccia notturna, i Mitsubishi A6M2 in dotazione furono ritirati e sostituiti con J1N1-C. Tuttavia, dei 24 esemplari inizialmente previsti, solo nove velivoli raggiunsero effettivamente il 251º Kōkūtai, illustrando le difficoltà logistiche e produttive del Giappone.

Nei giorni 17 e 18 febbraio 1944, durante un massiccio attacco di bombardieri decollati da portaerei americane, i velivoli alleati riuscirono ad abbattere un J1N1-C in volo, danneggiare pesantemente due esemplari e distruggere gli altri sei a terra. I due sopravvissuti furono successivamente riparati e integrati con otto nuovi esemplari, dopo di che l’unità fu riorganizzata e definitivamente incorporata nel 153º Kōkūtai.

321º Kōkūtai e Impiego sui Fronti Avanzati

La prima unità dotata specificatamente della versione da caccia notturno J1N1-S Gekkō fu il 321º Kōkūtai, originariamente pianificato per 70 esemplari, cifra mai raggiunta nella pratica. La dotazione effettiva si attestò generalmente intorno ai 24 aeromobili, parte dei quali erano conversioni dei J1N1-C da ricognizione.

L’unità fu divisa in due Hirotai con basi separate nelle isole di Tinian e Saipan. Durante i raid aerei americani, tutti gli esemplari basati a Saipan furono distrutti, e al momento dello scioglimento dell’unità rimanevano operativi solo quattro Gekkō. Nonostante questo impegno significativo di risorse, i piloti dell’unità riuscirono a distruggere solo un bombardiere USAAF, illustrando le difficoltà operative crescenti.

Bombe Illuminanti e Radar Volanti

Nel maggio 1944, con l’inizio delle consegne nelle Isole Marianne, Filippine e Penisola Malese, furono sviluppate nuove tattiche per massimizzare l’efficacia del Gekkō. Il profilo di missione prevedeva che gli equipaggi sganciassero bombe illuminanti al fosforo nelle formazioni di bombardieri nemici per romperne la coesione e facilitare l’intercettazione dei singoli aeromobili.

Nella seconda metà del 1944, con il trasferimento della maggior parte dei Gekkō nelle isole del Giappone per la difesa del territorio metropolitano, fu sviluppata un’altra innovazione tattica. Equipaggiando opportunamente i J1N1-S con radar FD-2, gli equipaggi giapponesi svilupparono il concetto di “stazione radar volante”: i Gekkō pattugliavano il cielo notturno e avvertivano via radio le basi a terra dell’avvicinamento di formazioni nemiche, coordinando l’intercettazione da parte di Mitsubishi J2M appositamente sviluppati per questo compito.

Evoluzione Finale e le Missioni Suicide

Dall’aprile 1945, tutti i J1N ancora in condizioni di volo nelle isole del Giappone furono sottoposti a un’ultima trasformazione. Equipaggiati con due bombe da 250 kg ciascuno, furono assegnati a missioni kamikaze fino al termine del conflitto, segnando la trasformazione finale di quello che era nato come caccia di scorta in arma suicida.

Questa conversione ridusse drasticamente il numero di esemplari sopravvissuti alla guerra. Tre velivoli furono nascosti in un aeroporto montano di Taiwan e successivamente catturati dall’esercito cinese, mentre quattro furono requisiti dalle truppe americane e trasportati negli Stati Uniti per valutazione tecnica.

Destino Post-Bellico e Conservazione Storica

Dopo l’occupazione delle isole giapponesi, le forze americane raccolsero 145 aeromobili giapponesi di interesse e li trasportarono negli Stati Uniti a bordo di tre portaerei. Quattro Gekkō erano inclusi in questo gruppo: tre catturati ad Atsugi e uno da Yokosuka.

Il Gekkō numero seriale 7334, proveniente da Yokosuka, ricevette il numero di equipaggiamento straniero FE 3031 (successivamente cambiato in T2-N700). Dopo l’arrivo a bordo della USS Barnes, fu assegnato a Langley Field, Virginia, l’8 dicembre 1945, e successivamente trasferito al deposito materiali aeronautici di Middletown, Pennsylvania, il 23 gennaio 1946.

La Divisione Manutenzione di Middletown preparò il Gekkō per i test di volo, revisionando i motori (dello stesso tipo utilizzato dallo Zero) e sostituendo il sistema di ossigeno, le radio e alcuni strumenti di volo con equipaggiamento americano. Questo lavoro fu completato il 9 aprile, e un pilota dell’esercito volò il Gekkō il 15 giugno 1946 per circa 35 minuti, con almeno un altro volo di prova successivo.

Restauro e l’Esposizione Museale

Nel 1949, il Gekkō fu donato al National Air Museum dello Smithsonian, ma rimase in deposito a Park Ridge, Illinois. Quando la guerra di Corea costrinse l’Aeronautica degli Stati Uniti a trasferire la collezione di oltre 60 aeromobili, il Gekkō 7334 fu spostato al Paul E. Garber Preservation, Restoration, and Storage Facility di Suitland, Maryland.

L’aeromobile fu lasciato all’esterno in una grande cassa di spedizione nel 1953, dove rimase fino a quando divenne disponibile spazio edilizio nel 1974. Nel 1979, il personale NASM selezionò il Gekkō 7334 per il restauro, che divenne il secondo aeromobile giapponese restaurato dal museo dopo lo Zero Mitsubishi nel 1976.

La struttura dell’aeromobile era gravemente corrosa dopo vent’anni all’esterno, rendendo questo il progetto di restauro più grande e complesso mai intrapreso dal NASM fino a quel momento. Il lavoro iniziò il 7 settembre 1979 e terminò il 14 dicembre 1983, dopo 17.000 ore di lavoro specializzato.

Principali varianti del Nakajima J1N Gekko

- J1N1: prototipo

- J1N1-C: ricognitore a lungo raggio

- J1N1-C KAI: caccia notturno ottenuto dalla conversione di un J1N1-C

- J1N1-R: successivamente designato J1N1-F

- J1N1-S: caccia notturno

- J1N1-Sa: caccia notturno, identico al precedente ma equipaggiato con due ulteriori cannoni da 20mm.

Informazioni aggiuntive

- Nazione: Giappone

- Modello: Nakajima J1N1-C Gekko

- Costruttore: Nakajima Hikoki K.K.

- Tipo: Ricognitore

- Motore:

2 Nakajima NK1F Sakae 21, radiali a 14 cilindri, raffreddati ad aria, da 1.130 HP ciascuno.

- Anno: 1942

- Apertura alare m.: 16.98

- Lunghezza m.: 12.18

- Altezza m.: 4.56

- Peso al decollo Kg.: 6.890

- Velocità massima Km/h: 530 a 6.000 m.

- Quota massima operativa m.: 10.300

- Autonomia Km: 2.700

- Armamento difensivo:

1 mitragliatrice

- Equipaggio: 3

- Bibliografia – Riferimenti:

- Enzo Angelucci – Paolo Matricardi: Guida agli aeroplani di tutto il mondo: la Seconda Guerra Mondiale (Mondadori) ISBN: 978-8804313823

- Aviastar

- Military Factory

- Combined Fleet

- Smithsonian