Il 1° settembre 2018, esattamente 79 anni dopo l’invasione tedesca della Polonia, Indy Neidell comparve davanti alla telecamera per annunciare l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Non si trattava di una bizzarra confusione temporale, ma dell’avvio del progetto più ambizioso mai tentato nella divulgazione storica online: raccontare l’intero conflitto mondiale settimana per settimana, in tempo reale, con 80 anni di ritardo.

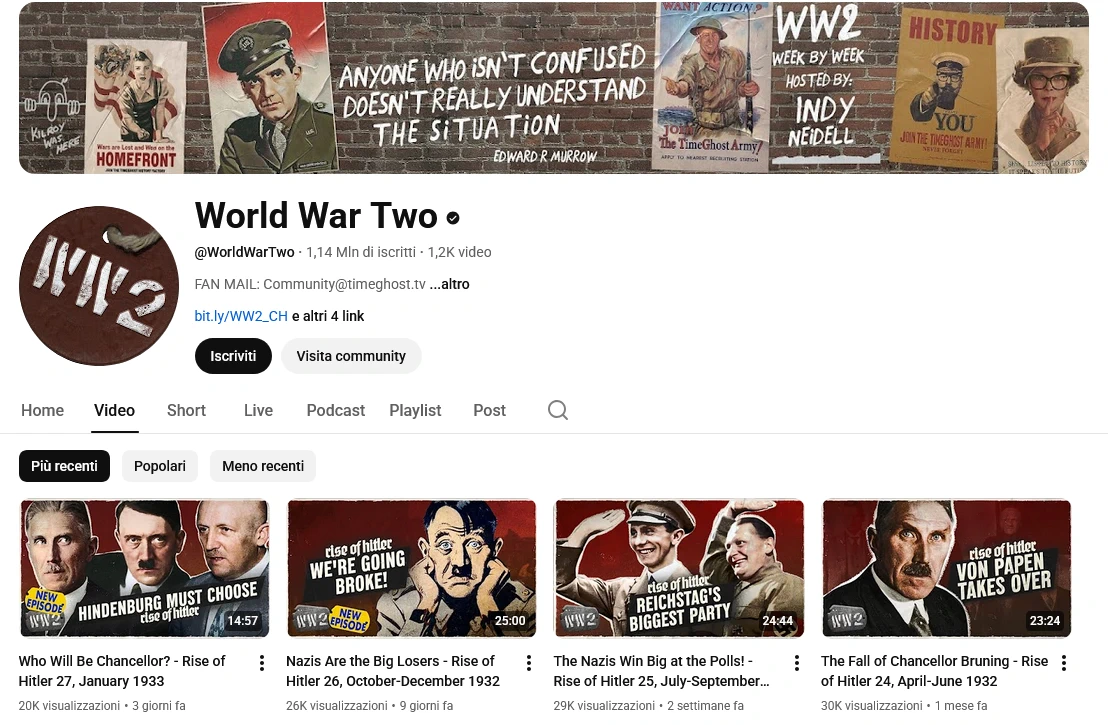

Sei anni dopo, il 2 settembre 2024, anniversario della firma della resa giapponese sulla corazzata Missouri, il progetto si è concluso. Nel frattempo, il canale YouTube World War Two ha pubblicato oltre 1.100 video, accumulato più di 308 milioni di visualizzazioni e costruito una comunità di oltre un milione di iscritti.

L’idea non era del tutto nuova per Neidell e il suo socio Spartacus Olsson. Insieme avevano già realizzato The Great War, un progetto analogo sulla Prima Guerra Mondiale prodotto in collaborazione con una casa di produzione tedesca. Ma World War Two rappresentava una sfida di scala completamente diversa: un conflitto più lungo, più vasto geograficamente, più complesso da raccontare. Per questo i due fondarono una propria società, la ONLION Entertainment GmbH con sede in Germania, e lanciarono una campagna Kickstarter che raccolse oltre 63.000 dollari per finanziare la produzione iniziale.

Il formato base prevede un episodio settimanale che riassume gli eventi bellici di quella stessa settimana ottant’anni prima. Neidell, storico americano-svedese con una formazione alla Wesleyan University, presenta gli sviluppi su tutti i fronti: l’Europa, il Pacifico, l’Africa, il teatro sino-giapponese. La narrazione segue rigorosamente la cronologia, senza anticipazioni né spoiler storici, permettendo allo spettatore di vivere l’incertezza che caratterizzava quei giorni.

Attorno a questo nucleo centrale si è sviluppato un ecosistema di contenuti complementari. La serie War Against Humanity, condotta da Spartacus Olsson, documenta i crimini di guerra, le atrocità, l’Olocausto: materiale troppo pesante per essere incluso negli episodi settimanali ma essenziale per comprendere la natura del conflitto. Gli speciali biografici approfondiscono figure chiave di tutti gli schieramenti. I video tecnici, spesso realizzati in collaborazione con istituzioni come il Tank Museum di Bovington, analizzano armamenti e tattiche.

Sul canale TimeGhost History, la serie Between Two Wars ha coperto il periodo interbellico 1918-1939, fornendo il contesto necessario per comprendere le origini del conflitto. Un account Instagram ha seguito la guerra giorno per giorno con immagini d’epoca e didascalie dettagliate, gestito fino alla conclusione del progetto da un team di ricercatori dedicati.

Il team si è ampliato nel corso degli anni fino a includere scrittori, ricercatori, editor, cartografi e grafici provenienti da diversi paesi. La produzione mantiene standard elevati: ogni episodio cita le fonti utilizzate, le mappe animate mostrano i movimenti delle forze con precisione, gli errori vengono corretti pubblicamente quando segnalati dalla comunità.

Il finanziamento proviene principalmente dai sostenitori su Patreon, che formano la “TimeGhost Army”. I membri ottengono accesso anticipato ai contenuti, possono partecipare a sessioni di domande e risposte, e hanno la possibilità di dedicare “memoriali” a veterani e caduti che vengono mostrati negli episodi: un modo per personalizzare la storia e onorare i protagonisti reali degli eventi narrati.

Con la conclusione del progetto sulla Seconda Guerra Mondiale, il team non si è fermato. Nel giugno 2024 è iniziata una nuova serie sulla Guerra di Corea, sempre con il formato settimana per settimana. Parallelamente, la serie Rise of Hitler sta ricostruendo l’ascesa del nazismo negli anni precedenti al 1933.

L’archivio completo degli episodi sulla Seconda Guerra Mondiale rimane disponibile sul canale, costituendo di fatto il più esteso documentario sulla guerra mai realizzato: centinaia di ore di contenuto che possono essere fruite in sequenza o consultate per periodi specifici.

Il canale è in lingua inglese.